宋广波:我与《胡适年谱长编》二十五年

- 文学

- 2025-01-22 16:52:08

- 11

我涉足胡适研究,始于1997年,得缘于拟投考耿云志先生博士生之一念。这年5月,我第一次来北京东厂胡同一号拜谒耿先生,先生同意我报考,并允我抄走其论著目录。在其后读胡适、读耿著的过程中立定了学术路向:胡适研究。考博失败后,我即谋食于京华某军事学院,但“胡适”依然是研究主业。2002年,拙编《胡适红学年谱》杀青,向耿先生求序,再度与先生建立联系。2004年4月17日,我又来耿府求教,耿先生突然问我:想不想来近代史所工作?我说:太想了。想当初甚至不敢来这最高近代史研究机构求职,今得此机缘,回去后即着手办理“转业”事宜。

2005年8月31日,我入职近代史所。这十九年从耿先生受教之多,绝不亚于诸“嫡门”弟子。我受教的方式,不是在课堂上,而是在餐桌上,旅途中,以及一些文件的起草、定稿过程中。当然,耿先生也会帮我改文章。常常,先生闲聊中的一句话,我即受启发,有所感悟。记得多年前去金华开会,先生在闲聊时特别赞佩梁漱溟评价胡适的“浅而明”三字,说梁氏抓住了胡适著作的特点。在某次教师节聚宴中,耿师说研究历史人物,一定要特别关注该人物的追求。每听到这些论断,总是兴奋的。2005年后的十多年,胡适研究会的日常事务(举办研讨会、座谈会,以及编印《胡适研究通讯》这项常规工作),都是在耿师指导下我来落实具体工作。这些工作一般是这样进行的:耿师提出设想后我起草有关文件,然后请先生审定。对我的初稿,先生略改几个字,或将顺序稍作调整,文件的高度就上去了。因此,我会仔细揣摩这些“初稿”、“改定稿”的异同。2019年夏,我陪先生去青岛,高铁上谈到正做最后定稿的《胡适年谱长编》,先生说:无关之材料,可不入;书前不要有《胡适传论》。我到酒店后的第一事,就是将这两条记在笔记本上,并记道:“第一条,予之启发是,材料一定要精练,亦即耿师一再强调之‘剪裁’,谱主本人的材料要精练,相关史料更要精练。第二条,拟置《胡适传论》于书首的想法,系受来新夏先生影响,但耿师认为,《传论》、年谱放在一起不协调,决舍《传论》。”

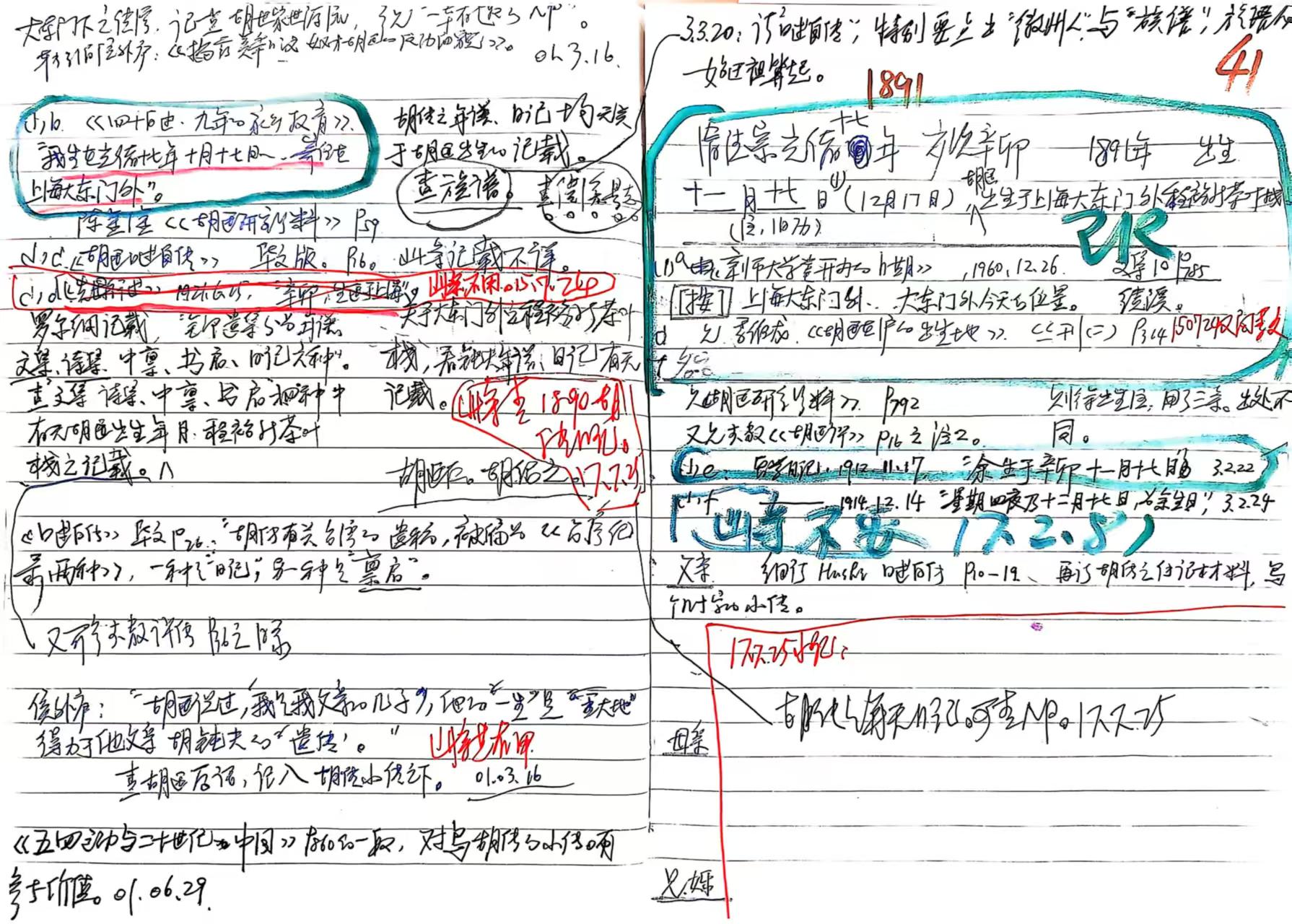

《胡适年谱长编》“1891年”笔记之一页,1999年开始做此笔记时尚无个人电脑

2005年,耿云志先生(前排右三)创办中国近代思想研究中心,任理事长,这是创立会合影

我最早起意为胡适作年谱,是在1999年。所以在涉足这一领域刚两年就准备做此事,主要是我当时就坚定地认为:如同研究历史事件要先从编长编开始一样,研究历史人物,必须从撰该人年谱开始。近代第一流学者,不乏从编撰年谱入门者。如,钱穆之被学界认可,系基于其成名作《刘向歆父子年谱》;吴晗涉足明史研究,始于其作《胡应麟年谱》;邓广铭研究宋史,始于其作《辛弃疾年谱》。此外,我还认为,凡是对人类历史产生过影响,尤其是产生重大影响的人物,都应有翔实的年谱。总之,从那时起,我即认定:现代年谱于史学极端重要。

我撰此谱,力图对能见到的胡适材料做一结账式整理,同时扩张新材料。在博采穷搜的基础上,材料确实大大扩充了。而排比、考证这些材料,需要对新旧材料反复咀嚼、咂摸,故对胡适和他周围的人与事的理解亦日见深刻。这些理解,需要另有专文、专书从事。此外,对年谱撰著,亦有新想法。前作《对年谱、年谱编撰的新思考》一文,即是编撰此谱时所思、所想之结晶。

收获是令人欣喜的,但其中一些“花絮”也颇值得一记。

在立意作《胡适年谱长编》之初,我即立下决心:不申报课题。因课题均有时限,不能如期完成的话,将会很辣手——就不紧不慢地从容做吧。到了2017年上半年,此书初稿规模粗具,乃开始谋划出版。当时却颇犯愁:四、五百万字的篇幅,如果没有出版资助,会有出版社接纳吗?这年6月,我到浙江大学开一个研讨会,会间与几位出版界的朋友商酌此事。吴超先生建议:可以申报国家出版基金。申报这种资助,需要至少百分之六十的成稿量,这本不是问题,但既是申报,无论《申报书》还是书稿,都应仔细准备,像个样子才好。于是,我向吴先生表示:今年太匆促了,明年(2018年)再申报。国家出版基金主要是通过出版社申报,因此还是要先联系出版社。在这一过程中,有一事颇令我意外:不少出版社对这个大部头表示了浓厚的兴趣。北京某龙头出版社甚至表示:即便没有出版资助,也会给予颇为丰厚的版税;上海的某出版社也频频来电话商洽(后来,我对这些朋友是心怀歉疚的)。而最后确定与湖北人民出版社合作,基于三个理由。除吴超先生鼎力推荐和出版社态度积极外,最重要的一个理由,是该社2007年出版过拙著《丁文江图传》,印象颇佳。《丁文江图传》是邹桂芬女士等策划的一套丛书的一种,责任编辑是易简先生。邹、易二人充分尊重作者的良好印象,一直留在我心间,于是当友人推荐时,就准备与该社“第二次握手”,怀着满满的热情。

申报国家出版基金的材料于2018年六、七月间完成并提交。半年后的2019年1月30日,我回乡省视双亲,出了高铁站刚坐上汽车,即得到两三个电话:国家出版基金通过并公示了。这令我深感欣幸。

出版合同签订于2019年6月,我随即发出第一卷书稿。当时双方约定:以第一卷为例,商定一个整套书的“则例”,统合全部书稿,以便作者、编辑共同遵循。社方组织了一个由几位编辑室主任和资深编辑组成的小组,两周后发回一个关于体例方面的“反馈”。对此,我颇认同。于是,就照此意见对整个书稿(包括早前已发出的几卷)做一个修订,每改好一卷就发出一卷。如2019年9月10日,社方项目负责人给我的收到条说:“9月10日收到书稿第四部分,1930-1936,字数406599。”但因篇幅过大,修订起来颇为费时。到2020年1月中旬,全书只剩最后两卷待修订。我打算春节假期完成这两卷,在庚子年正月初八“开工”时发出。这期间,我在2019年8月27-29日曾到访出版社,名义是参加“国家出版基金项目《胡适年谱长编》开题”仪式,实际更是为下一步的编校工作而来。8月20日我致函社方项目负责人说:

我此次到贵处,除参加那个重要会议申说拙书的特点、优点之外,有几点还是极重要的:

一,和各卷编辑碰头,就编校工作深入、广泛沟通。

二,和负责搜集底本的助理编辑沟通。

三,和英文编辑沟通。

四,更要与您当面沟通具体事宜。

这些工作均系迫在眉睫之事,因我们的书已经进入编校的关键阶段。您说,负责第一卷的资深编辑希望看完校样后再和我面谈,这正是内行话,因为只有就问题谈问题才有意义。

不过,即将成行时,却发生了一点小意外。本来出版社帮我订的是8月27日的东航MU2452航班,但前一晚却接到航空公司通知:航班取消了。于是,又立即改买高铁票。但我不主张大肆宣扬此次活动(包括之前的获国家出版基金资助,2021年被纳入国家十四五重点规划图书),只由出版社在官网发布一个简讯,这简讯和社方在2019年1月获批国家出版基金资助发布后的简讯大同小异,核心内容都出自我的申报材料,都提到:

《胡适年谱长编》力图全面反映胡适的生平、思想、学问、事业、交游及影响等方方面面,以期知胡适其人,兼论胡适之世。项目引用胡适先生各学术领域的代表性著述和个人材料,包括著作、书信、日记等,公私档案、私人记述、报刊杂志的有关材料。对胡适文献中不能确定写作年份的篇目做了扎实的考证工作,以保证权威性;对已刊胡适传记、著作中的错讹,亦一一修订之。力图体现当下海内外胡适研究水平,并进而发挥未来胡适研究必备参考书之功能,在年谱撰著体例上亦力求有所创新。

我所以不愿意大肆宣扬,主要是基于特别地服膺傅斯年先生所说的“学术事业,不尚宣传,持未完之工作眩之于众……(非)当务之急”这一为学原则。因此,这一工作从事快二十年的时候,并未向外人道及。我最早向友人谈及此事,是2016年。这年的1-2月,我到台北的一所大学做为时两个月的“访问学人”。1月15日晚,陈宏正先生约我在敦化南路诚品书店茶叙,我谈到自己正做《胡适年谱长编》。我反复叮嘱陈先生:此事虽从事多年,但尚未最后定稿,千万不要传出去。陈先生听到此讯,甚兴奋,也很鼓励我。但他忘记了我的叮嘱,很快将这一信息告诉了两岸的“胡圈”朋友。于是,就收到很多来自台北、北京的电话问询。一位认识了二十年的北京熟人还在2017年4月提出和我合作此书。

话题再重新回到2020年1月。1月16日,我致电出版社的项目负责人,声明这是春节前最后一个电话了,不谈工作,只祝贺新年。无奈,“天有不测风云”……这之后的两三个月,和社方联系,主要是问候、鼓劲,也不谈工作。3月23日,我致函社方项目负责人,第一次谈及书稿:

眼见武汉的感染病例,连续几日都是零,甚为欣慰。……(这里)慰问、问候之外,还要给那边的朋友,给您打打气,更加珍爱生命,珍惜生活!

不知道您那边开工了吗?如果开工了,就请告知我。因为最后二部分稿件,早已弄好,我当发上。

湖北人民出版社似乎是6月份才复工的。这时,大量的工作积压要赶工,再加上新的急迫的出版任务,就影响到了本书的进度。对此,我是理解并接受的,因为既是合作,就是一个“共同体”,要充分体谅对方难处,遇坎时共同应对,不能凡事都以“自己”为出发点,而丝毫不顾及对方。不过,我心里也明白:无论如何,《胡适年谱长编》在2020年是出版不了的。

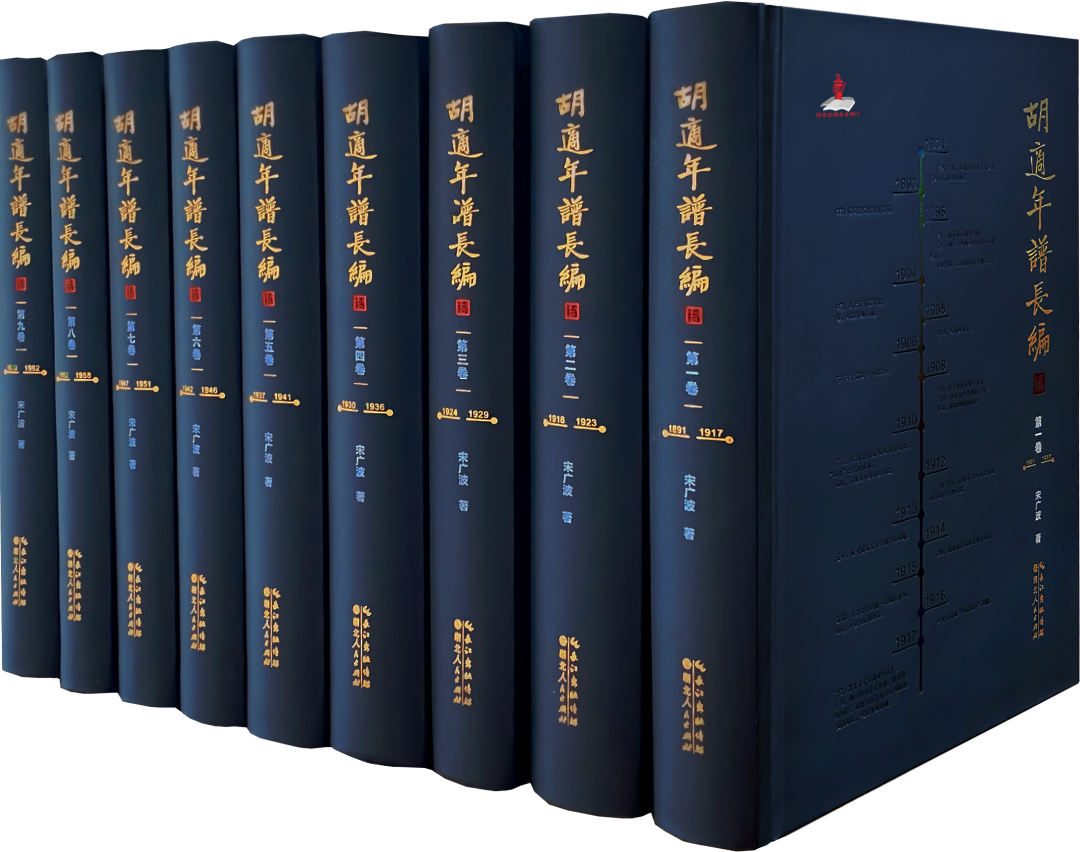

本书的“三审三校”完成于2021年8月上旬。下旬,出版社开始履行出版中的必要申报流程。2022年1月起,又对书稿做最后一次统合性大修缮。这一工作本拟两个月内完成,但实际是整整持续三个月。这期间,工作紧凑而无任何耽搁——实在是作者和编辑都不想放过任何一个字。这之前的几个校次亦如是。整部书稿一般是同时工作,我首先要保证每卷编辑都能及时得到需要的资料,所提疑问也能及时得到回复。比如,提供底本阶段(年谱之引文供核对的底本均由作者提供),我首先将每卷最前半年的底本提供出去,然后再渐次补充后续的。这样,就能保证每卷都可同时工作了。而每次收到校样,也必及时处理、反馈。这五年来的校样,摞在一起,已超过两米。在最紧张之时,常常起床后即泡上咖啡,趴在校样上工作。我有时想,这套书,是用咖啡和茶“泡”出来的!

2019-2024年终日与校样相伴

本书所历曲折、艰辛实在太多,由此而产生的苦闷、焦忧也实在太多,这绝非这支秃笔所能尽述。尽管如此,却也无悔无怨——做自己喜欢做的事,实在是一种幸福。人生,不如意才是常态。不如意,太多的不如意,才更会让人产生刻骨铭心,回肠荡气的体验!这样的体验增多了,人生态度也会随之得以升华。因此,当这套生命之书付梓之际,我没有狂喜,更多的却是平淡。“不以物喜,不以己悲”,这是多么高远的人生境界!对自己而言,这永远是个目标,但是,创作和出版此书的过程,却是朝着这个目标在修炼。这是《胡适年谱长编》赐给我的另一种人生收获。

《后记》似乎还有一个不能少的内容,就是“致谢”。但这里,我不想一一列出名字,因为二十五年来应该感谢的师友、亲人实在太多了。对给我鼓励、帮助、关注的各位友人,我将永铭在心。

最后,诚挚寄望亲爱的读者:请给以批评和指正。

2024年4月29日

宋广波著,湖北人民出版社,2024年5月

有话要说...