戴逸逝世一周年丨郝秉键:戴逸先生与《清史·史表》的编纂

- 文学

- 2025-01-25 11:34:08

- 21

2024年1月24日,著名历史学家、中国人民大学教授、清史研究所名誉所长、国家清史编纂委员会主任戴逸先生在京逝世,享年98岁。适逢戴逸先生逝世一周年之际,澎湃新闻私家历史与中国人民大学清史研究所合作推出系列纪念文章,怀念这位新中国清史学科的奠基人。

戴逸

戴逸先生是国家《清史》纂修工程的“掌门人”,也是备受社会景仰的“大先生”。鄙人有幸受教于先生门下,与有荣焉。2004年至今,我一直在国家清史编纂委员会史表组供职。因工作需要,常向先生请教;因多得先生指点,故而受益亦复不浅。戴先生是一位诲人不倦的导师,也是一位诚恳宽厚的长者。他总是抱着虔诚而执着的态度治学问道,也总是以一颗包容与理解的心对待他人。他将自己一生的心血倾注于清史研究事业,孜孜以求,无怨无悔,始终如一。关于戴逸先生的学术贡献、学术思想、学术品格,已有不少师友予以很好的总结,兹仅就其与《清史·史表》的编纂问题谈几点所知所感,姑且作为对先生深切的追念。

一

史表是传统修史体例,其能成为新修《清史》五大部类之一,与戴逸先生的认识紧密关联。回顾史表纂修的历程,先生不仅以其深厚的学术造诣,在多种场合深入阐述了史表的学术功能,还慷慨地分享了他亲手摘录的关于史表问题的资料卡片,为史表编纂提供了重要参考与指导。基于这些资料与先生的教诲,我们可以将其所持的“史表观”大致梳理如下。

首先,修史不应忽略史表。戴先生说,史表创自《史记》而为《汉书》所沿用,但自魏晋以迄隋唐的诸多正史中,史表却始终未获一见,直到《新唐书》的问世,史表才重新进入历史编纂领域,廿四史中竟有十六史无表。[1]那么,史表何以会长期消失于正史之中呢?戴先生认为,至少可以归因于如下两点。

其一,一些史家对史表不够重视。他说:如何看待史表,我国古代史家的认识似乎经历了一个从忽视到重视的转变历程。唐以前,以刘知几为代表,对史表持一种矛盾甚至否定的态度,认为史表与本纪、列传在内容上有所重叠,设立史表不免烦芜重沓,史表虽然具有纳万里于“径寸之内”、收九代于“方尺之中”的优点,但读者大多略而不览,烦费无用,无实在意义,因此史表可谓可有可无的体例,“得之不为益,失之不为损”[2]。宋以后,史表日渐受到重视,宋辽金元明诸史以及《清史稿》皆立史表,清人万斯同、顾栋高、钱大昭、周嘉猷、钱大昕、齐召南等更分别作表,[3]以补旧史之缺憾,修史立表已成史家共识,基本不再存有异议。

戴先生指出,回顾史学发展史,宋代以降史家多持“史表肯定论”。如宋人郑樵曾说:“《史记》一书,功在十表。”[4]吕祖谦也说:“《史记》十表,意义宏深。”[5]清代学者对史表更给予很高的评价。邵晋涵说:“盖表之立有当不当,无须不须。凡其名事烦碎、入传则繁乱不明者,必须表乃明。”[6]刘咸炘也说:“读史不读表,乃陋儒徒取文词者之为,不足为读史。且表以备检,即不读,亦非无用。”[7]章学诚认为:“欲使文省事明,非复人表不可,而人表实为治经业史之要册。”[8]当今修史理应认真领会如是言论之精义,无论是立表还是制表,都要努力做到“有当”。

其二,史表编纂有相当大难度。他说,史表难作,古人早有评说。如郑樵说:“修史之家,莫易于纪传,莫难于表志。”[9]四库馆臣更指出史表不仅难作,而且难读。因此,他强调说,史表虽然文字不多,但信息点繁密,要保证每个信息完整准确,需要下很大的史料收集和考订功夫。可以说,史表的学术功力体现在表外。编表虽然耗时费力,但史表成果只是体现为表格形式,总让人觉得缺乏学术内涵,故而乐于编之者相对为少。清代史料宏富,这一方面为编表提供了便利,另一方面也意味着编表工作量巨大,编好表并不是容易的事,“非阂览博物者不能为,其考订之功,亦非积以岁月不能编”[10]。

其次,史表具有重要的史学功能。新修《清史》之编纂采用由通纪、典志、传记、史表、图录构成的“新综合体”,每一体裁各尽其用,又互相配合,构成一代之“全史”。戴逸先生曾详言这一体例的结构与特点。对于史表,他旁征博引,归纳出如下功能:

其一,史表可贯穿史事始末,反映治乱兴亡大略。他说,史表为“全史之经纬”[11],史无经纬,头绪纷乱,读来让人头疼,黄宗羲在为万斯同《历代史表》所作序言中忆及少时读史情形说,因史书无表,往往“一卷未终,已迷其姓氏”。史表的妙处就在于或以年代为经而以人物、官职、事件为纬,或以人物、官职、事件为经而以年代为纬,将错综复杂的历史事项整合成一幅首尾俱述、前后连贯、直观清晰的“效果图”。如《史记》中的《三代世表》以帝王世次为经,诸侯世系为纬,表列五帝、三代世系,尽显“百世之本支”;《汉兴以来诸侯王年表》年经国纬,谱列同姓王、异姓王等诸侯国世系,勾勒出诸侯王的分布及演变大势;《汉兴以来将相名臣年表》年经职纬,表列西汉时期丞相、将军、御史大夫等高级官员的任免和升降情况,揭示了当时政治格局的变动和各官员的仕途轨迹。又如《宋史·宰辅表》列宋代宰相和执政官的姓名、任职时间、官职变动以及主要政绩等信息,阅读此表,“当时任用之专否,政治之得失,皆可得而见矣”。因此,他强调说,史表能够清晰地展示历史事件发生的时间顺序,通过时间轴的梳理,读者可以一目了然地看到各个历史阶段的先后顺序,从而建立起对历史进程的宏观认知,这有助于读者把握历史发展的脉络,理解不同历史阶段之间的内在联系。通过统计和分析史表中的数据,读者可以洞察到历史发展的深层次趋势,如从经济指标的变化中,可以感受到社会经济结构、生产力水平的演变,这有助于读者更准确地把握历史发展的方向。

其二,史表可以化繁为简。他说,历史现象千头万绪,纷繁复杂,有些事项难以用文字表达。比如历代宗室世系开枝散叶,不断繁衍,统绪繁复;历朝王侯、职官人数繁多,爵职变动频繁,欲以纪、传反映这些情况,必然书不胜书,而仅择要记述个别人物,又必多有遗漏。如若采取表格形式,则可以以简驭繁,不仅能够省去许多笔墨,更可收到一目了然之效。如清代上自六部尚书下至督抚藩臬,人数众多,不可能一一作传,若分别立表,则其籍贯、出身、履历诸要素“详悉具备,检图可得”。

他说,赵翼认为《辽史》体例最善,其善在于“立表之多”,表多则传自可以少立,传少则足省无限笔墨,史亦可以避免冗繁,“故《辽史》列传虽少,而一代之事迹亦略备”。[12]近人李景星说:“事之零碎无从叙,又不可弃者,则以表驭之;眉目既清,事实又备,实法之最便者也。”[13]梁启超也说:“凡遇复杂之史绩,以表驭之,什九皆可就范也。”[14]这些认识充分肯定了史表化繁为简的功能,从此意义上讲,史表可称为最宜表现复杂史事的体例,通过精心设计的表格结构,史表可将大量的历史信息浓缩在有限的篇幅内,每个单元格都蕴含着丰富的历史数据或事件,如时间、地点、人物、事件性质等。这种高度浓缩的信息呈现方式,使得读者能够在短时间内获取大量的历史信息。

其三,史表可补纪传之不足。他说,纪、传、表诸体裁各有其长,本纪以序帝王,史表以系时事,列传以志人物,相辅相成,相得益彰。史表可以与纪传互为出入,将纪传中的重要内容以清晰的线索表述出来,并使纪传部分无法体现的内容得以显现。一些正史正因为未立史表,才造成人物关系和历史事件的错乱,出现许多后人无法解决的矛盾。比如:史表中的大事年表可以清晰地展示某一历史时期的重要事件和时间节点,有助于解决纪、传中可能存在的时间线索模糊或断裂问题;世系表或人物表可以清晰地展示历史人物之间的关系和家族世系,有助于解决纪、传中人物、家系记载零碎的问题。他说,对于史表这一功用,前人早已注意。比如万斯同说:“史之有表,所以通纪、传之穷。有其人已入纪、传而表之者,有未入纪、传而牵连以表之者,表立而后纪、传之文可省。”[15]刘咸炘认为:“表体之特异,在纵横两叙,凡事有两三类,须分别循索者,用直行文字则冗复不明,用表则简而易检,表之为用,专在于是,纪传之省,犹其副效耳。”[16]夏燮也说:“表之自为一体,可以考纪、传、志之异同焉,以补纪、传、志之阙轶焉。”[17]因此,他要求我们编制史表时,注意与纪、传部分相对照,以免出现矛盾。

由上可见,为了推动史表编纂工作,戴逸先生曾查阅了不少有关史表编纂理论方法方面的著作。因此,在我们向他汇报请教史表编纂工作时,他总能有条不紊,旁征博引,讲得有理有据,让人折服。他说,要编好史表,需要具备扎实的史学功底、敏锐的学术洞察力和专业技巧,除了深入挖掘史料外,还要注意阅读一些前人论及史表的著作,比如刘知几的《史通》、郑樵的《通志》、钱大昕的《廿二史考异》、赵翼的《廿二史札记》、汪越的《读〈史记〉十表》、梁启超的《中国历史研究法》,等等。因而他不吝将其摘录的一些史料卡片提供给我们,让我们以此为线索,阅读相关书籍,以提高史表理论素养。

二

戴逸先生是新修《清史》体裁体例的“总设计师”。按照《清史目录》(第六稿),史表总计30个表,其中“人表”23个,[18]“事表”7个。[19]这套方案是在先生的主持下,博采众议、反复修改后确定的,凝结着他的学术思想。

戴先生认为,史表是传统修史体裁,我们要继承这一体裁而有所发扬,史表的设立应随时代变迁而有所创新,不必拘泥于过去的陈规旧例,清人全祖望所谓“不必相沿,其因革离合之间,当折衷以用之”[20],即这个意思。他说,回望历史编纂史,史家们制定修史体裁时颇注意“因时立表”。比如基于唐代行政中枢机构的变化,《新唐书》设立《宰相表》以揭示“三省”长官人事变化、权力消长;基于中晚唐方镇割据局面,《新唐书》又置《方镇表》以勾勒藩镇与唐王朝衰落之间的关系。基于辽代错综复杂的“国际”关系、民族关系,《辽史》设立《属国表》和《部族表》,一以揭示辽国与高丽、党项、回鹘、新罗、吐蕃、沙陀、靺鞨政权的关系,一以显现辽政权对“腹里部族”的治理情况。基于金政权与蒙古、西夏、高丽、南宋诸政权既对抗又交往的局面,《金史》创设《交聘表》,以时为经,以不同政权为纬,揭示了金与其他政权间冲突与往来的基本线索。明代废除宰相,分其政于六部及都察院,《明史》创设《七卿表》,正可以展现明代政治制度的特点。《清史》立表要继承这一好的治史方法,观照时事的变化,努力从表的角度揭示历史变迁的特点和大势。

戴逸先生指出,与《清史稿》相比,新修《清史》史表的设计有两个显著特点:一是“事表”的增设,二是“人表”的扩容。他说,历史无非是人与事的集合,人要做事,事由人为,人的行动塑造了事件,事件又反过来影响了人的命运,修史立表应当人表与事表并重,既要关注历史事件的演变过程,也要重视历史人物在其中的作用和影响。《史记》作为中国古代史学的杰出代表,其“十表”的设置就很好地体现了这一原则。其中前四表[21]以时间为轴,纵向表列了历史的发展线索,清晰地勾勒出各个历史时期的重大事件和变迁,属于大事年表;而后六表[22]则是以人物为中心,分列了当世人物与时事的变迁,属于人物年表。令人遗憾的是,由《史记》开创的这种人表、事表并立的修史方式后来竟长期不为史家所采用。比如《汉书》所立八表[23]皆为人表,无事表;《新唐书》至《清史稿》之七部正史虽然皆立史表,但仍以人表为主体;《宋史》《元史》《明史》和《清史稿》全无事表;《新唐书》《辽史》《金史》合计也仅立五个事表,即《新唐书》的《方镇表》,《辽史》的《游幸表》《部族表》《属国表》和《金史》的《交聘表》。《清史》立表应改变这种重人轻事的格局,回归到《史记》的立表思路上来,尽可能将一些纪传志无法系统表述的大事、要事列表展示。

戴先生认为,清代三百年处于世界大变革时代,无论国际还是国内都发生了一系列新的变化,世事纷繁、变化万千,《清史》应设立事表以总揽其变迁大势和特点,由是他提出“以史事年表为纲,辅之以若干重要史事个案”的事表设置思路。依照这一思路,《清史》最初设立《史事年表》《学校表》《书院学堂表》《文祸表》《报刊表》《中外约章表》《教案表》七个事表。其中,《史事年表》采取以年系事方式,收载清王朝自兴起至覆亡三百多年间有关社会政治、经济、文化、军事、民族关系、中外交往等诸方面重要史实,用以展现清代历史发展的脉络和梗概。其他“事表”则采用年经事纬的形式,分别针对清代历史中的特定问题或现象表列其大要。例如:《文祸表》表列清代文祸发案情况,揭示了清政府文化思想专制政策之严苛;《学校表》和《书院学堂表》则聚焦于清代教育机构的设立情况,展示了清代教育体系的发展趋势和特点;《教案表》《报刊表》《中外约章表》更是将视角投向了晚清社会变局中出现的具有重大社会影响的新现象。这些新现象不仅反映了晚清时期中国社会的深刻变革,也预示了中国近代化进程的开启。《教案表》通过记录教案的发生、发展和解决过程,揭示了西方列强在华传教活动引发的社会冲突和文化碰撞。《报刊表》则展示了晚清时期报刊业的兴起和发展,以及报刊在传播新知、启迪民智、推动社会变革方面的重要作用。《中外约章表》收录了清代中外各国签订的各种条约、协定、章程等法律文件,一定程度上展示了中外关系的历史变迁,见证了近代中国的屈辱。

关于“人表”,戴先生认为清代拥有庞大的官绅群,也有大量外国驻华外交人员,《清史稿》所立十表不足以反映这一情况,因而提出扩容构想。但如何扩容?大家的想法不尽一致。戴先生最初的思路是:中央职官方面有必要增设《议政王大臣表》和《清末新设改设职官表》,前者是清朝早期的政治中枢,后者体现了晚清职官体制改革的变化。地方职官方面有必要增设《提督表》《学政表》《布政使表》和《按察使表》,这些官员虽然位居督抚之下,但权力甚重,影响不小。中外关系方面可增设《册封使表》和中外《领事表》,前者在清代宗藩关系中扮演桥梁和纽带角色,后者则是晚清门户开放后出现的外交人员,至关重要。“四大活佛”不仅关乎藏、蒙、青海地区民族宗教关系,更关乎国家边疆治理问题,有必要立表予以展现。进士是中国古代社会精英,但正史从未设立进士表,傅维鳞《明书》和《古今图书集成·选举典》之选举表或登科表,不过略叙历科进士总数而已,朱葆炯、谢沛霖之《明清进士题名碑录索引》和房兆楹、杜联喆增校之《增校清朝进士题名碑录》虽广为学界引用,疏误之处亦复不少,增设《进士表》自有存文献、备查询、资考订之用。

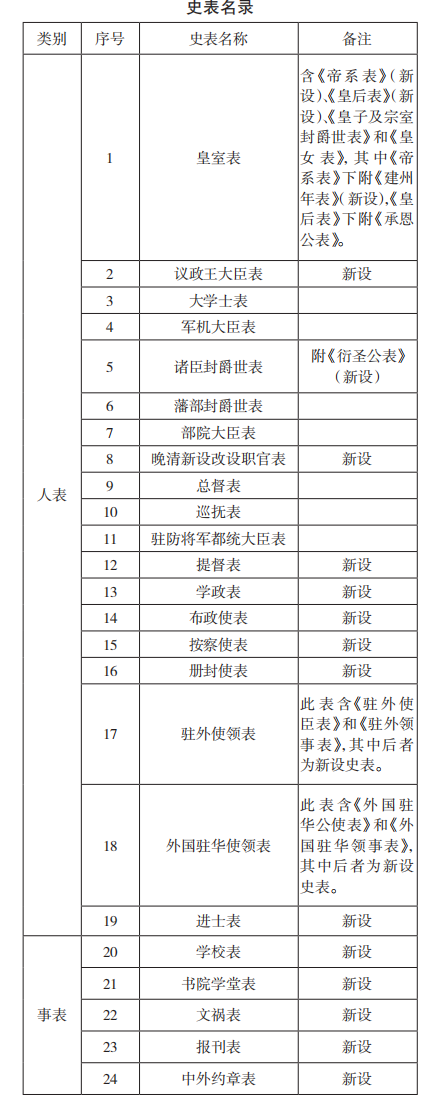

对于这样一种思路,最初有人提出疑问。比如《议政王大臣表》资料稀少,《外国驻华领事表》资料分散难寻,能不能修成是个问题;《教案表》所涉国家多,案情复杂,仅用中国方面的资料远远不够,很难编纂;《进士表》体量过大,信息点繁密,不宜立表。戴先生认为,从学理上讲,这些表都有必要设立,在实际编纂中是否皆能修成、修好,存在不确定性,但不妨尝试,将来某些成果如果不能令人满意,我们可以存档备查,可以为后人继续纂修铺路,台北故宫博物院即藏有一些清史馆未刊清史稿件,现在已成为我们修史的重要参考资料。戴先生还指出,如是立表思路只是基本的修表方案,在编纂过程中可根据实际情况的变化有所调整、有所增减。事实也确如先生所言,史表编纂方案后来经历了多次调整,比如撤销了《史事年表》和《教案表》,增设了《建州年表》《皇后表》《承恩公表》《衍圣公表》,将《四大活佛世表》移入《典志·宗教志》,将《总理各国事务衙门大臣表》并入《清末新设改设职官表》,将《帝系表》《皇后表》《皇子及宗室封爵世表》《皇女表》合并为《皇室表》。经过如是调整,史表由原来的30表,缩减为24表,其中人表19个,事表5个,详情参见下表。与《清史稿》相比,这套表不仅涵盖了《清史稿》所设“十表”的基本内容[24],而且多所创制,其中13个表全部为新设。

戴先生指出,设置新表无疑是创新,对于旧设史表也要注意推陈出新,史表设计不仅要在形式上有所创新,更要在内容上有所突破。依照这一要求,我们在设计史表体式结构时增设了如下新的信息点:

(一)籍贯与出身。设立此信息点,可使每一条目明一人物之身份,合一人之数条信息,即可简明勾勒出一人之主要生平,既克服了传统“人表”信息点相对单一之不足,又可使《清史》人物传记增容。

(二)实际到、离任时间。既有“人表”中各职官的任、离职时间,一般只取“谕命时间”。基于地方官员之“谕命任、离职时间”与“实际到、离任时间”存在时差,特别是在边远地区,时差有时竟达半年以上,若只录谕命时间,既不能准确反映官员的实际在任情况,也容易造成读者对史实的误读。设此信息点,尽量反映官员从受命到接任再到卸任的全过程,更为细致地体现了职任变动情况。

(三)任内署护理官员。清代署护官员,分“任间署”与“任内署”两种情形。以谕命时间为基准,凡在上下两任正任官之间署护其职者为“任间署”;凡在正任官任内代理其职者为“任内署”。既有“人表”一般只收“任间署”官员,不能全面反映“印务”实际掌管情况。增收“任内署”官员,既扩充了入表官员数量,也体现了清代官制“印不离人”的基本特点。

在资料运用方面,与既有成果相比,《清史·史表》编纂的一个显著特点是,不仅广泛采用了各种文献资料,而且比较多地利用了前人未加利用的各种档案资料。这是新修史表能够增设信息点和校补既往史表错讹的主要资料来源。如《帝系表》《皇子及宗室封爵世表》《皇女表》利用了中国第一历史档案馆所藏“玉牒”资料,《议政王大臣表》《驻防将军都统大臣表》利用了中国第一历史档案馆所藏满文档案,《藩部封爵世表》《部院大臣表》利用了台北故宫博物院所藏的国史馆、清史馆所纂有关史表,《学政表》《布政使表》《按察使表》等表也查阅了大量已刊和未刊档案。因此,新修史表对既有成果的讹误缺佚多所匡正补充,表文信息更加准确。

三

戴逸先生不仅为制定史表的立表方案倾注心力,而且对史表的编纂过程高度关注,不断进行指导检查,兹举若干典型事例如下。

(一)督促制定《史表编纂则例》

史表是一个复杂的《清史》子系统,欲使属性各异之诸表能够有机地统一到这个子系统内,需要在编纂体例、格式、写法、属词等方面进行统一和规范。因此,在史表工作启动后,戴先生就要求史表组尽快制定一个切实可行的编纂则例。他说,历来用表的人多,编表的人少,我们没有多少制表经验,一定要尽早弄出一个则例来,以便各项目组开展工作。则例既可以使史表的编纂在体例、格式、用语等方面保持统一,避免在编纂过程中出现混乱和不一致的情况,也可为将来的读者提供明确的阅读指南。在他的指导下,经广泛征求意见,我们先后六易其稿,最终于2006年10月撰成了《史表编纂则例》(试行稿),并经编委会主任办公会议批准,分发各项目组参照执行。其间戴先生多次参与稿件的讨论和修改,对每类表应当设置哪些栏目、设置哪些信息点都提出明确的意见和建议。该则例明确了各类史表的收录范围,比较详细地规定了诸表的体式结构、属词使用、书写规则、史料应用以及学术标准等问题,在执行过程中尽管发现存有未尽妥当之处,并于2010年拟订了《有关〈史表编纂则例〉若干补充意见》,但总体上得到了各项目组专家的认可,成为新修史表所共同遵循的基本规范。

(二)提出史表纂修的学术标准

李岚清同志指出,《清史》编纂就是要“编纂出一部高质量、高水平的清史巨著,传承于世”。戴逸主任也多次强调,《清史》编纂,“质量重于泰山,质量等于生命”。作为《清史》五大部件之一的史表,其编纂质量如何,直接关系到《清史》纂修的成败。因此,戴先生在2005年冬举行的史表工作会议上明确提出衡量史表编纂质量的“四字标准”:准、全、简、新。依其所言,“准”就是要做到史料准确,史实准确,叙事准确,文字和技术处理准确;“全”就是在各表界定的范围内,所当收录之人物要齐全,所当记述之事件要完整,所当查阅之重要档案文献要全面;“简”就是体例简明,信息简约,文字简练,一目了然,便于检索;“新”就是在利用了最基本的中外文档案资料和反映了新的为学界认同的相关学术成果的基础上,与既有史表成果及各种专题编年史、大事记相比,在体式结构上要推陈出新,在学术信息上要考订、匡正、补遗,在核心信息点上要适当地扩充。

这一“四字标准”后来写入《史表编纂则例》,既成为史表纂修所应遵循的根本性的写作原则,也成为检验各史表是否达标的基本尺度。戴先生认为,因各类史表属性有异,在编纂过程中各表对这个标准应酌情运用,有所变通,有所侧重。比如:各种职官表、封爵表的核心标准应该是“全”和“准”,凡在各史表界定之内的人物要全,努力做到一人不能少;凡入表人物所有的信息点要准,一条不宜错。《报刊表》《教案表》等个案事表的编纂标准重在“准”和“简”,即入表的信息务求准确,表文叙事务求简明,是否齐全则在其次。因为受各种条件的限制,这些事表很难做到收载无余。在个案事表里,如果偶有无关宏旨的条目缺佚,似不必求全责备,但已经入表的条目,则不应出现史事与叙事上的讹误。《史事年表》《学校表》和《书院学堂表》则不宜用“全”来笼统要求,因为清代史事包罗万象,万难兼收并蓄,清代学校、书院约计数万所,统揽入表,篇幅不容,这两类表的编纂在精而不在全。《史事年表》要力争做到大事不漏,剪裁精当,分合得体,精中出新;书院学校表则要精选案例,择要准确制表。

(三)确定史表编纂工作的基本原则和要求

史表编纂工作启动之初,因尚未制定统一的编纂则例,缺乏管理经验,各项目组所撰写的稿件可以说是“五花八门”,稿件质量参差不齐,编纂进度大多滞后。2005年5月,为了推动史表编纂工作,史表组将6份史表“样稿”呈送戴先生审阅。先生审阅后,于当年8月1日致信史表组组长程歗先生(此信后来刊载于《清史编纂通讯》2005年第6期),不仅就这几篇稿件提出具体的审读意见,而且对今后史表编纂提出通盘筹划、控制篇幅、保证质量、注意进度等基本要求。围绕这些要求,史表组旋即拟订了具体的应对方案,呈请戴先生审阅,基本思路是:

第一,基于篇幅有限、但要有所创新的编纂要求,在进行史表体式结构设计时,努力以最小的篇幅尽可能充分体现史表体裁所承载的信息量。具体做法是:在不影响创新的前提下,尽可能减少或调整栏目;在不影响“一目了然”的前提下,尽可能简化书写方式;在不影响反映基本史实的前提下,尽可能压缩表文字数或行数。

第二,建立项目组自评和史表组评估相结合的评估机制,以查验史表编纂质量。无论哪种形式的评估,皆要求以资料的权威度、表文的准确度和书写的规范度为质量认证指标。无论是编纂还是评估,均要掌握四个尺度:1.和《清史稿》、台湾学者编纂的《新清史》和《清史稿校注》相比,我们的史表是否推陈出新;2.和当代编纂的各种职官表以及各种专题编年史、大事记相比,信息是否更为完整、准确,有没有反映最近二十多年来新的学术成果;3.是否利用了最重要、最基本的中外文档案史料;4.是否符合《清史·史表编纂则例》和本项目“凡例”所明确规定的相关要求。

戴逸先生认可这一思路,并强调编纂进度固然要服从编纂质量,但编纂进度也不能忽视,质量与进度一定要统筹兼顾,不能顾此失彼,史表的编纂进度要与其他部类同步进行,不能掉队。可以说,戴先生的这封信确定了此后史表编纂的方向和路径。

第三,以问题为导向指导史表编纂工作。史表虽然枯燥“难读”,但作为《清史》项目总主持人,戴逸先生不自暇逸,不仅亲自审读不少史表稿件,而且不时询问史表编纂进展情况,听取有关史表问题的汇报,一旦发现问题,便联系史表组,给出具体的意见和建议。在我们的工作档案中,留有戴先生审阅《史事年表》《诸臣封爵世表》《教案表》《学政表》《布政使表》《皇子皇女表》《文祸表》《外国驻华使领表》等多部书稿的记录和一些改稿。在其审过的每部书稿上都有具体的批阅意见,小到标点符号、制表格式,大到具体史实、编纂体例皆予举列,字里行间显露着先生一丝不苟的治学精神。

2005年,在撰写《史表编纂则例》时,就“职官表”的编排到底采用以年系人、以人系事形式,还是采用以人系年、以年系事形式,存在不同意见。戴先生认为,这两种编排形式各有千秋,一些史表可考虑采用前者,一些稿件可考虑采用后者,不必强求统一。经过讨论,我们认为,《清史稿》采用以人系年、以年系事形式编排,其优点是,一页一年或两年,各衙门、同类职官同在一页,便于按年查阅;其缺点是,每任职官同为一人,往往在表上连占数格,既不便于按人查阅,更占用许多版面。以《清史稿》(中华书局版)为例,总计48册,但内容不足10%的史表竟达13册,约占总篇幅的27%。魏秀梅所编《清季职官表》采用以人系年、以年系事形式编排,其优点是,一任官员只占一格,注明任、离职时间及因由,既避免了每格内容的重复,又使同一人的任、离职情况首尾相贯,无需翻页而览其全貌;缺点是稍嫌琐碎,不便于按年代查阅。鉴于大学士、军机大臣、清末新设职官人数相对为少,可沿用《清史稿》的编排方式,而部院大臣和地方官员人数众多,宜采用《清季职官表》所用编排方式。戴逸先生对这一方案表示认可。后来在史表书稿外审过程中,有专家指出,“同类史表不宜采用两例编纂”,我们采纳这一意见,建议将职官表一律按照《清季职官表》体例编排,戴先生亦欣然接受。

2007年春节前后,戴先生阅读了《2006年史表工作总结》,得悉史表编纂中存在的问题和困难。春节长假一结束,他便组织召开编委会主任办公会议扩大会议,专门讨论如何化解史表编纂中“进度上整体滞后,质量上存有隐忧,篇幅上有较大扩展”等问题。他说,史表当初预设的编纂周期偏短,可以根据实际情况适当延期,但在篇幅上一定要努力压缩,去除冗余,减省文字,在质量上不容出现大的疏漏。史表是历史信息的汇聚,一旦出现错误,就是硬伤,必须把好质量关。

戴先生很欣赏《史记》“十表”的表序,还认为《清史稿》尽管存在不少问题,但表序写得很精彩,因此在他发现史表多数初稿缺少表序后,一方面要求我们补写,另一方面亲自撰写了《大学士表》表序以为示范。在2009年清史纂修审改工作会议上,戴先生专门就典志和史表的“小序”问题发表看法,认为“小序”具有画龙点睛的作用,撰写小序既要简洁,又要阐明问题的来龙去脉及其特点。在戴先生指导下,我们陆续完成史表表序的补写任务,并得到先生认可。

戴先生还指出,史表并不是历史资料的简单堆砌,而是对历史信息进行深度加工与整合的产物。在编纂史表的过程中,编纂者需要运用自己的学术判断力与创造力,对原始资料进行筛选、分类、归纳与整理,从而提炼出有价值的信息与结论。这一过程不仅体现了编纂者的学术素养与能力,也赋予了史表独特的学术价值。

四

回顾史表编纂历程,虽然经历了许多困难和曲折,但在戴逸先生的支持和指导下,按期完成编纂任务,形成一部总篇幅达600万字的书稿,以及与之相配套的海量资料汇编和史实考异。这部书稿目前虽然还在修改中,但与既有成果相比,已略具如下可观之处:1.立表数量远超《清史稿》;2.增设了新的信息点,表文内容更为丰富;3.资料翔实,表文信息更趋精确;4.体式结构更加简明,便于查阅。

编纂史表是一项非常枯燥的工作,因信息点繁密,也是一项易于出现错误的工作,故陈垣先生直言“兹事甚细,智者不为”。戴逸先生指出,史表是一部工具书性质的著作,工具书最忌存有硬伤,有硬伤则其工具性便大打折扣。一个好的史表,是以坚实的史料为基础的,而查阅史料又是一项非常艰辛的劳动,需要有些“上穷碧落下黄泉”的求索精神。他说,欧阳修之《新唐书》《新五代史》刊行后,吴缜著《新唐书纠谬》和《五代史纂误》纠其谬误,乾嘉学派最善于考据,历代正史被他们考订出很多问题,我们的史表要想立得住,少为后人所指摘,在史料上要下大功夫。因此,他曾引陈垣之语来鞭策史表编纂工作:“我们若是肯从此努力,把我们丰富的史料整理起来,多做机械的工夫、笨的工夫,就可以一人劳而万人逸,一时劳而多时逸了。”有感于此,我们将此语做成字幅,悬挂于史表组办公室,以作为我们工作的座右铭。

戴逸先生是以耄耋之年主持《清史》纂修工程的。他曾以勤、苦、乐、迷四字表述治学境界,也是以勤、苦、乐、迷状态投入纂修工作的。他始终勤于关注、指导史表编纂工作,也时常苦心审读各类史表稿件,并能在勤苦中觅得治史有得的快乐,生发对清史研究的迷恋。他曾说,阅读史表虽是一件苦差事,但如果能够坚持读下去,也能有许多收获。如阅读《职官表》,略可悟到清代职官制度的运作程序、规律和特点;阅读《进士表》,略可知清代进士的分布情形和社会流动状况。他又说,当今历史量化研究方兴未艾,史表成果正可成为量化研究的重要资料。史表中的数据或事件往往可以进行横向或纵向的比较,通过比较不同历史时期、不同地域、不同人物之间的异同点,读者可以更加深入地理解历史发展的规律和特点;同时,史表成果的利用也不限于史学研究,还可以应用于其他学科的研究中。可以预见《清史·史表》一旦出版,将会有基于这一资料的研究论著问世。仔细想来,这又何尝不是一件快事!

行文至此,戴先生那始终微笑着的面容再次浮现在我的脑海,不能不让我回想起昔日聆听先生教诲的那一幕幕情景,又仿佛听到先生以舒缓而有力的语调所表达出的那一令人感佩的人生情怀:“清史是我的专业,我把毕生的精力贡献给它。可说是寝于斯、食于斯、学于斯、行于斯。清史是我理念之归宿、精神之依托、生命之安宅。”在我的记忆中,先生总是手不释卷,始终保持着对知识的渴望和对真知的追求。他那份对清史研究的热爱和迷恋,令人动容;他那充满期待的眼神和笑容,总让人心生温暖、希望和力量。我深信,随着《清史》的正式问世,戴先生的理念、精神和生命终将得到永恒的传承与升华!

【作者简介:郝秉键,中央财经大学教授,国家清史编纂委员会史表组组长。本文刊于《东吴学术》2025年第一期。】

注释:

[1]廿四史中未立史表者有《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《南史》《北史》《隋书》《旧唐书》《旧五代史》《新五代史》。

[2][唐]刘知几著,[清]浦起龙通释,王煦华整理:《史通通释》,第48-49页,上海:上海古籍出版社,2009。

[3]参见万斯同:《历代史表》;顾栋高:《春秋大事表》;钱大昭:《后汉书补表》;周嘉猷:《南北史表》《三国纪年表》《五代纪年表》;钱大昕:《元史氏族表》;齐召南:《历代帝王年表》。

[4][9][宋]郑樵:《通志》,第1、405页,杭州:浙江古籍出版社,2000。

[5]杨燕起、陈可青、赖长扬编:《历代名家评〈史记〉》,第132页,北京:北京师范大学出版社,1986。

[6][7]刘咸炘著,黄曙辉编校:《刘咸炘学术论集·史学编》,第379、477页,桂林:广西师范大学出版社,2007。

[8][清]章学诚著,仓修良编注:《文史通义新编新注》,第511页,杭州:浙江古籍出版社,2005。

[10][清]顾炎武著,黄汝成集释:《日知录集释》,第901页,长沙:岳麓书社,1994。

[11][清]全祖望撰,朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》,第1228页,上海:上海古籍出版社,2000。

[12][清]赵翼著,王树民校证:《廿二史札记校证》,第586-587页,中华书局,1984。

[13]吕思勉:《吕著史学与史籍》,第227页,上海:华东师范大学出版社,2002。

[14]梁启超:《中国历史研究法》,第134页,石家庄:河北教育出版社,2000。

[15][16]刘咸炘著,黄曙辉编校:《刘咸炘学术论集·史学编》,第378-379、404页,桂林:广西师范大学出版社,2007。

[17]十五史刊行委员会编:《二十五史补编》,第135页,北京:中华书局,1955。

[18]《帝系表》《皇子暨宗室封爵世表》《皇女表》《诸臣封爵世表》《藩部封爵世表》《四大活佛世表》《议政王大臣表》《大学士表》《军机大臣表》《总理各国事务衙门大臣表》《清末新设改设职官表》《部院大臣表》《总督表》《巡抚表》《驻防将军都统大臣表》《提督表》《学政表》《布政使表》《按察使表》《册封使表》《驻外使领表》《外国驻华使领表》《进士表》。

[19]《史事年表》《学校表》《书院学堂表》《文祸表》《报刊表》《教案表》《中外约章表》。

[20][清]全祖望著,朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》,第1227页,上海:上海古籍出版社,2000。

[21]《三代世表》《十二诸侯年表》《六国年表》和《秦楚之际月表》。

[22]《汉兴以来诸侯王年表》《高祖功臣侯者年表》《惠景间侯者年表》《建元以来侯者年表》《建元以来王子侯者年表》和《汉兴以来将相名臣年表》。

[23]《异姓诸侯王表》《诸侯王表》《王子侯表》《高惠高后文功臣表》《景武昭宣元成功臣表》《外戚恩泽侯表》《百官公卿表》和《古今人表》。

[24]《清史稿》“十表”为《皇子世表》《公主表》《外戚表》《诸臣封爵世表》《藩部世表》《大学士年表》《军机大臣年表》《部院大臣年表》《疆臣年表》(含总督、巡抚、各边将军都统大臣三表)和《交聘年表》(含中国遣驻使、各国遣驻使二表)。

有话要说...